Newsletter

meta im Blick 04.12.2023

Liebe Interessent:innen der Naturheilkunde,

Haben Sie schon einmal von der Zinnpest gehört? Sie soll den Soldaten Napoleons beim Russlandfeldzug 1812 zum Verhängnis geworden sein. In diesem Teil der Reihe „Metalle im Fokus“ möchten wir Sie dazu einladen, sich mit uns das Metall Zinn in unseren meta-Präparaten genauer anzuschauen.

„Früher war mehr Lametta!“

Was hat dieses Loriot-Zitat mit Zinn zu tun? Zinn ist ein Metall, welches bereits seit Jahrtausenden allgegenwärtig ist. Als Teil einer Legierung hat es sogar einer ganzen Epoche, der Bronzezeit,

seinen Namen gegeben, denn Bronze wird aus Kupfer und Zinn hergestellt. Als Grundstoff für Lametta wird traditionell Stanniol (von Stannum = Zinn)

verwendet, eine dünn ausgewalzte oder gehämmerte Folie aus Zinn. Diese enthält häufig einen Kern aus Blei, um das Gewicht zu erhöhen und damit einen besseren Fall am Weihnachtsbaum zu erreichen.

Aus Sicht des Umweltschutzes hat Familie Hoppenstedt daher mit weniger Lametta alles richtig gemacht 😉.

Die oben genannte Zinnpest müssen wir als Heilberufler glücklicherweise nicht auf dem Schirm haben, denn nicht die Soldaten sollen im Russlandfeldzug daran erkrankt sein, sondern die Zinnknöpfe

an ihren Uniformen (1). Diese seien dadurch zerbröselt, so dass die Soldaten in der russischen Kälte erfroren. Ob diese Geschichte stimmt, ist unsicher,

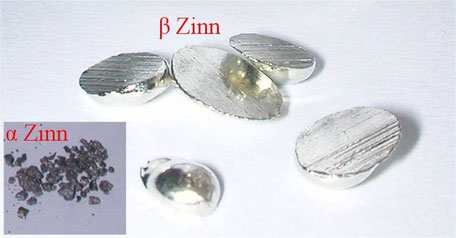

jedoch gibt es tatsächlich das Phänomen, dass reines Zinn bei niedrigen Temperaturen seine Kristallisationsstruktur ändert und spröde wird. Dabei entstehen auf der Oberfläche (Pest)-beulenartige

Veränderungen. Bereits geringe Beimengungen, z. B. von Blei, verhindern die Zinnpest, erhöhen aber gleichzeitig das toxische Potential erheblich.

Abb. 1: Zinn in seinen verschiedenen Kristallisationsstrukturen (www.commons.wikimedia.org)

Biologische Bedeutung von Zinn für den Bewegungsapparat

Metallisches Zinn ist nicht toxisch. Es zählt sogar als nicht-essentielles Spurenelement, dessen biologische Funktionen jedoch im Einzelnen noch nicht geklärt sind. Studien untersuchen

beispielsweise, ob ein Zinn-Protoporphyrin-Komplex antiinflammatorische Eigenschaften bei degenerativen und entzündlichen Prozessen in Gelenken haben kann (2). In der Paracelsusmedizin, der

anthroposophischen Medizin und auch der Homöopathie kommt dem Zinn eine große Bedeutung zu. Die Anwendungen bei Beschwerden des Bewegungsapparates spiegeln hierbei auch die Beobachtungen der

aktuellen Studie wider:

„Das Zinn gleicht einem Bildhauer unter den Arzneimitteln, setzt man es doch bei dysplastischen Störungen von Geweben, z.B. Geschwulstleiden oder bei entzündlichen und degenerativen Gelenksleiden ein.“

Olaf Rippe, aus der Ankündigung zum Live online Vortrag: Zinn – Lebenselixier für den inneren Alchimisten

J

„Zinn gleicht der Leber, sein Wesen ist ganz wie sie“ (Paracelsus)

Neben der Anwendung bei Erkrankungen des Bewegungsapparates ist als Hauptzielorgan des Zinns jedoch die Leber mit ihren vielfältigen Funktionen zu nennen. Paracelsus bezeichnete die Leber auch

als den „inneren Alchemisten“. Sie ist das zentrale Organ des Stoffwechsels, so dass sich funktionelle Störungen nicht nur auf die Verdauung auswirken

können, sondern darüber hinaus auch auf alle anderen Gewebearten wie das Stütz- und Bindegewebe bis hin zum Nervengewebe, das heißt, auf die psychische Verfassung des Menschen. Es ist daher nicht

erstaunlich, dass Stannum metallicum in homöopathischen Komplexmitteln mit den verschiedensten Wirkrichtungen zum Einsatz kommt.

Weitere Synergieeffekte nutzen

Die meta-Komplexe setzen sich in der Regel aus mehreren sich ergänzenden und wirkungssynchronen Arzneipflanzen zusammen. Neben Gingko biloba enthält metaginkgo folgende weitere homöopathische

Arzneipflanzen mit Bezug zum Gefäßsystem: Secale cornutum (Mutterkorn), Nicotiana tabacum (Tabak) und Espeletia grandiflora (Mönchspflanze).

Bei Funktionsstörungen der Leber kommen neben Zinn vor allem bittere Arzneien wie Berberitze und Schöllkraut, die mit ihrer gelben Farbe die typischen Signaturen von Leberpflanzen zeigen, zum Einsatz.

Zinn in der Frauenheilkunde

Ein weniger bekanntes Anwendungsgebiet für Zinn-Präparate ist in der Frauenheilkunde zu finden. Den ersten Hinweis darauf gab schon der Bezug des Organsystems Leber-Galle zum Nervengewebe. Es gilt als Hauptregulator des emotionalen Befindens. Verstimmungssymptome in Kombination mit dem beherrschenden Leitsymptom der Schwäche und Erschöpfung zeigen daher den Einsatz von Zinn bei Wechseljahresbeschwerden an. Nach Julius Mezger besitzt Stannum auch eine Bedeutung bei Senkungen der weiblichen Geschlechtsorgane, wenn dieses Gefühl der Schwäche wahrgenommen wird (3). Des Weiteren kann bei Zinn an eine Entgiftung und Strukturierung des Bindegewebes gedacht werden, wenn durch die Verringerung der Östrogenproduktion auch die Elastizität der

kollagenen und elastischen Fasern abnimmt. Idealerweise wird Zinn hierbei mit weiteren bindegewebsstärkenden Mitteln kombiniert. Equisetum arvense, Bambusa und Calcium silicofluoratum sind

kieselsäurereich und wirken damit nach homöopathischem Verständnis tonisierend und strukturgebend auf das Bindegewebe. Aletris farinosa (Sternwurzel) wird auch als das „China der weiblichen

Organe” bezeichnet. In der Monographie der Kommission D werden „gynäkologische Erkrankungen mit Erschöpfung“ als Anwendungsgebiet genannt.

Aletris farinosa, die Sternwurzel, gehört zur Familie der Liliacea. Sie ist in Nordamerika heimisch und wurde traditionell als Tonikum und bei Menstruationsbeschwerden angewendet.

Möchten Sie mehr über die Anwendung von Zinn im Sinne von Paracelsus erfahren? Im vorstehenden Download finden Sie weitere detaillierte Informationen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen auch immer gerne unter der Direktdurchwahl 05041 9440-10 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr meta Fackler Team

Quellen (abgerufen 11/23):

(1) https://faszinationchemie.de/wissen-und-fakten/news/zinn-von-mysterien-zu-ungewoehnlichem/

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21446028/

(3) Julius Metzger, Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre, Haug Verlag

Bilder:

Aletris farinosa, K. Bergeron

Gleich anmelden: Kostenloses Live-Online-Seminar zum Thema Zinn

Haben Sie Lust auf noch mehr Wissen zu Zinn? Bei dem Live-Online-Seminar mit Olaf Rippe erhalten Sie Details über die faszinierenden Zusammenhänge von Zinn und seiner Rolle als Lebenselixier für

den inneren Alchimisten. Es erwarten Sie eine spannende Reise in die Welt der Paracelsusmedizin sowie 2 Fortbildungspunkte vom BDH e.V.

Zinn - Lebenselixier für den inneren Alchimisten

Referent: Olaf Rippe

Termin: 07.12.2023

Fachübergreifende Themen

metaheptachol®N Mischung. Zus.: 10 g enthalten: Berberis Dil. D2 1,0 g, Carduus marianus Ø 0,1 g, Chelidonium Dil. D6 1,0 g, Flor de piedra Dil. D6

0,3 g, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D2 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g. Sonst. Bestandt.: Ethanol, gereinigtes Wasser. Anw.: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den

homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Chronische Störungen des Leber-Galle-Systems. Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden sowie bei

Gallensteinleiden u. bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanz.: Allergie gg. Korbblütler (Carduus marianus) od. Inhaltsstoffe. Nebenw.: Kann leicht abführend wirken (Carduus

marianus). Enthält 34 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 31832 Springe. (09/23)

metasymphylen Mischung. Zus.: 10 g enthalten: Bryonia Dil. D2 0,5 g, Ferrum sesquichloratum Dil. D2 1,0 g, Hypericum Dil. D3 0,5 g, Mandragora e

radice siccata Dil. D6 0,1 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,4 g, Symphytum officinale Dil. D6 1,0 g. Sonst. Bestandt.: Ethanol, gereinigtes Wasser. Anw.: Registriertes homöopathisches

Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegenanz.: Allergie gg. Inhaltsstoffe. Nebenw.: Keine bekannt. Enthält 20 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 31832

Springe. (09/23)

metasilicea S Mischung. Zus.: 10 g enthalten: Aletris farinosa Dil. D2 0,5 g, Bambusa e summitatibus rec. Dil. D12 0,5 g, Calcium silicofluoratum

Dil. D12 0,5 g, Equisetum arvense Dil. D1 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g. Sonst. Bestandt.: Ethanol, gereinigtes Wasser. Anw.: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegenanz.: Allergie gg. Inhaltsstoffe. Nebenw.: Keine bekannt. Enthält 18 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 31832 Springe. (09/23)