Spätborreliose

Chronifizierung entgegensteuern

Klagen Borreliose-Patienten länger als sechs Monate nach abgeschlossener Antibiotikatherapie über chronische Beschwerden, die zum Teil sehr heftig sein können, spricht man von einem Post-Lyme-Disease-Syndrom (PLDS). Die komplex organisch-psychiatrischen Probleme, die diese Krankheit mit sich bringt, sind schwer zu definieren und führen nicht selten dazu, dass die Betroffenen als nicht mehr therapierbar ins medizinische Abseits geraten. Es sind nicht unbedingt die Borrelien, sondern vielmehr die von ihnen freigesetzten Neurotoxine, welche die Beschwerden wie Antriebslosigkeit, chronische Müdigkeit sowie Missempfindungen und Schmerzen in Muskulatur und Skelett verursachen. Bevorzugter Lebensraum der Spirochäten ist der Extrazellularraum, das Mesenchym. Eine Mesenchym-Reaktivierungskur hat das Ziel, diese Transitstrecke zwischen Zellen und Kapillaren zu bereinigen. Hierfür bietet sich eine Nosodentherapie an, welche sich bereits in der Praxis von Dr. rer. nat. Oliver Ploss bewährt hat.

Lyme-Borreliose

Die Lyme-Borreliose ist die am häufigsten durch Zecken übertragene Erkrankung der nördlichen Hemisphäre. Ihre Inzidenz beim Menschen wird allein in Deutschland auf bis zu 100.000 Neuerkrankungen pro Jahr geschätzt, von denen ca. 10% eine Spätborreliose (PLDS, Post-Lyme-Disease-Syndrom) entwickeln. Die durch schraubenförmige Bakterien (Spirochäten) hervorgerufene Multisystemerkrankung ist eine primär chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die über längere Zeit latent verlaufen und erst nach Monaten oder sogar Jahren zum Vorschein treten kann. Sie ist nach der Stadt Lyme (USA) benannt, wo sie Mitte der 70er-Jahre vermehrt bei Jugendlichen in Form von Gelenkserkrankungen auftrat, die zunächst als juvenile rheumatoide Arthritis diagnostiziert wurden. Anfang der 80er-Jahre gelang es dem Bakteriologen Willy Burgdorfer das zur Familie der Spirochäten gehörende Borrelia-burgdorferi-Bakterium aus dem Darm einer Zecke zu isolieren.

Die Übertragung per Stich

Bei Außentemperaturen über 8 °C werden Zecken aktiv. Sie krabbeln an Gräsern und Sträuchern empor und warten darauf von ihren Hochsitzen abgestreift zu werden. Als Schlüsselreiz gilt die Wahrnehmung des Geruchs von Buttersäure und Ammoniak im Schweiß des herannahenden Opfers durch die sogenannten Haller'schen Organe, welche am vorderen Beinpaar der Zecke sitzen. Auf dem Wirt sucht die Zecke einen Hautbezirk, der für die Durchdringung geeignet ist. Bevorzugt an dünnen, warmen und gut durchbluteten Hautpartien schneiden sie die Haut mit ihren scharfen Mundwerkzeugen auf und verankern sich mit ihrem bezahnten Saugorgan im weichen Wirtsgewebe. Dabei stechen die Zecken nicht in ein Blutgefäß, sondern schaffen, als sogenannte Poolsauger, eine Wundhöhle, die Blut, Zellen, Gewebesaft und Zeckenspeichel enthält. Die Infektion mit Borrelien erfolgt über den Speichel oder erbrochenen Darminhalt (z.B. durch Quetschen bei unsachgemäßem Entfernen) der Zecken.

Im Körper des Wirtes vermehren sich die Mikroben nur sehr langsam, wodurch das spezifische Abwehrsystem des Betroffenen auch nur sehr träge reagiert. Borrelien sind auch in der Lage, die Plazenta zu überwinden und in den embryonalen Blutkreislauf überzugehen. Eine Schädigung des ungeborenen Kindes kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Borrelia burgdorferi ist eine mit der Syphilis verwandte Spirochäte. In Analogie zur Infektion mit Treponema pallidum (dem Erreger der Syphilis) ist bei einer Borrelien-Infektion ebenfalls die Unterscheidung in Früh- und Spätformen möglich. Zur Frühform zählt man das Stadium 1 (lokalisiertes Erythema migrans), das nach Tagen oder Wochen in das Stadium 2 (disseminierte Infektion) übergeht. Die Spätform der Erkrankung (Stadium 3) ist die persistierende Infektion (PLDS).

Ein amerikanisches Forscherteam konnte 1999 nachweisen, dass Borrelien nicht nur Zytokine freisetzen und damit Entzündungen auslösen, sondern auch Neurotoxine bilden, abgeben und damit auch häufig eine chronische Borreliose bedingen. Deshalb ist es auch naturheilkundlich wichtig, diese Toxine so weit wie möglich aus dem Körper zu eliminieren (siehe Entgiftungs- und Ausleitungstherapie).

PLD-Syndrom

Das Post-Lyme-Disease-Syndrom wurde 1996 als Beschwerdekomplex definiert, der nach einer lege artis behandelten Lyme-Erkrankung über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten persistiert. Post-Lyme-Syndrom (PLS), Post-Lyme-Treatment-Syndrom (PLTS), chronische oder persistierende Borreliose sind synonyme Bezeichnungen für dieses Beschwerdebild. Das PLDS wird häufig als Fibromyalgie, Multiple Sklerose oder Chronic-Fatigue-Syndrom fehldiagnostiziert, weil die Betroffenen an Symptomen leiden, die vor allem folgende Krankheitszeichen ausmachen:

- Schmerzen im Skelett und Muskelsystem

- Parästhesien

- Chronische Müdigkeit und Abgeschlagenheit

- Auffällige Leberwerte

In der Fachliteratur werden mögliche Ursachen kontrovers diskutiert, man geht jedoch immer mehr von einem immunpathologisch getriggerten Prozess aus, da mikrobiologische Befunde, die die Persistenz der Beschwerden erklären könnten, fehlen. Eine antibiotische Behandlung führt, im Gegensatz zu den ersten beiden Stadien, zu keiner Besserung.

Nach dem amerikanischen Phytotherapeuten Matthew Wood entspricht die Lyme-Borreliose einer modernen Form des „syphilitischen Miasmas", denn nach homöopathischen Gesichtspunkten stellt die Lyme-Borreliose eine morphische Resonanz der Syphilis dar. Die von der Zecke übertragenen Spirochäten bewirken beim Menschen eine syphilitische Infektion: Sie unterhalten eine chronische Entzündung der Muskeln und Gelenke. Das „PLDS-Behandlungskonzept nach Dr. rer. nat. Oliver Ploss" basiert auf dem gleichen naturheilkundlichen Ansatz wie die anderen Entgiftungskonzepte. Zusätzlich zu den miasmatischen Nosoden sollte hierbei die spezifische Borrelia Nosode verabreicht werden.

Um das Gewebe zu entsäuern, empfiehlt es sich eine Stabilisierung bzw. Korrektur des Säure-Basen-Haushalts vorzunehmen. Hier eignen sich Basenpräparate (z. B. Basosyx), rechtsdrehende Milchsäure (z. B. RMS Städtgen®) und der Hinweis auf eine gesunde, Ω-3-fettsäurereiche Ernährung (z. B. Fischprodukte).

Die Borreliose ist häufig mit einer Erhöhung der Leberwerte verbunden. In Fachkreisen spricht man sogar von einer „Lyme-Hepatitis". Sie tritt bei etwa 15–20 % auf. Eine Leber-Empfindlichkeit (liver tenderness) taucht meist in den Frühstadien der Erkrankung auf, aber auch das extreme Müdigkeitsgefühl bei der PLDS deutet auf eine gewisse Leberbeteiligung hin. Neben den bereits als Drainagemitteln eingesetzten Präparaten kann sich der adjuvante Einsatz weiterer bewährter „Lebermittel" (z. B. metaheptachol® N, silymarin-loges®) bewähren.

Wichtiger Hinweis!

Eine Meldepflicht für Borreliose besteht nach dem Infektionsschutzgesetz nicht. Dennoch bestehen Meldepflichten für die Lyme-Borreliose auf Basis von Länderverordnungen. Bitte informieren Sie sich, was die Regelung in Ihrem Bundesland vorsieht. Beachten Sie, dass schon bei der Entfernung der Zecke in den behandlungseingeschränkten Ländern §24 des Infektionsschutzgesetzes in Kraft tritt. Das Behandlungsverbot besteht hier bereits bei Verdacht auf das Vorliegen einer Borrelieninfektion – und der Borreliose-Verdacht muss bei jeder in den Körper eingedrungenen Zecke unterstellt werden.

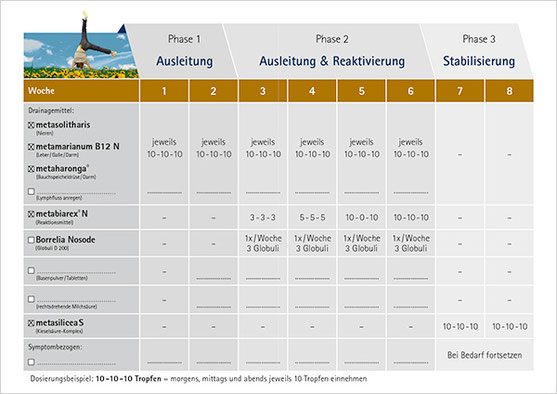

Therapieempfehlung von Dr. Oliver Ploss – Präparate & Dosierung

Tropfen |

|

|

1. Drainage-Rezeptur:

2. Mesenchym-Entgiftung:

Zusätzlich für den Säure-Basen-Haushalt:

Optional zur Unterstützung der Leber:

|

|

Infusionen |

|

|

|

|

aa ad = ana partes aequales ad, zu gleichen Teilen auffüllen auf

M.F.S. = Mische, mache und bezeichne

Dos. = Dosierung

i.m. = intramuskulär

Soforttherapie nach dem Zeckenstich:

- So schnell wie möglich die Zecke entfernen

- Ledum C30 (3 Tage lang 1 Glob. pro Tag) und zusätzlich am 6. und 12. Tag zusammen mit Borreliose D200 (1Glob. am Tag) + metabiarex N Mischung (3x tgl. 30 Tropfen)

Spätborreliose-Einnahmekalender für Patienten

Kalender herunterladen und im beschreibbaren Dokument Praxisanschrift eintragen sowie Präparate für Ihren Patienten auswählen!

Weiterführende Fachliteratur

Literatur online bestellen

Gerne senden wir Ihnen auch gedruckte Exemplare zur Abgabe an Ihre Patienten oder zur Auslage in der Praxis zu.